为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,“九江文史”特设子系列专题——“九江抗战实录”。本系列文章,既汇集了笔者及同仁既往的研究成果,亦融入了最新史料的整理与考证,力求以更全面、更鲜活的视角呈现那段烽火岁月中的九江记忆。

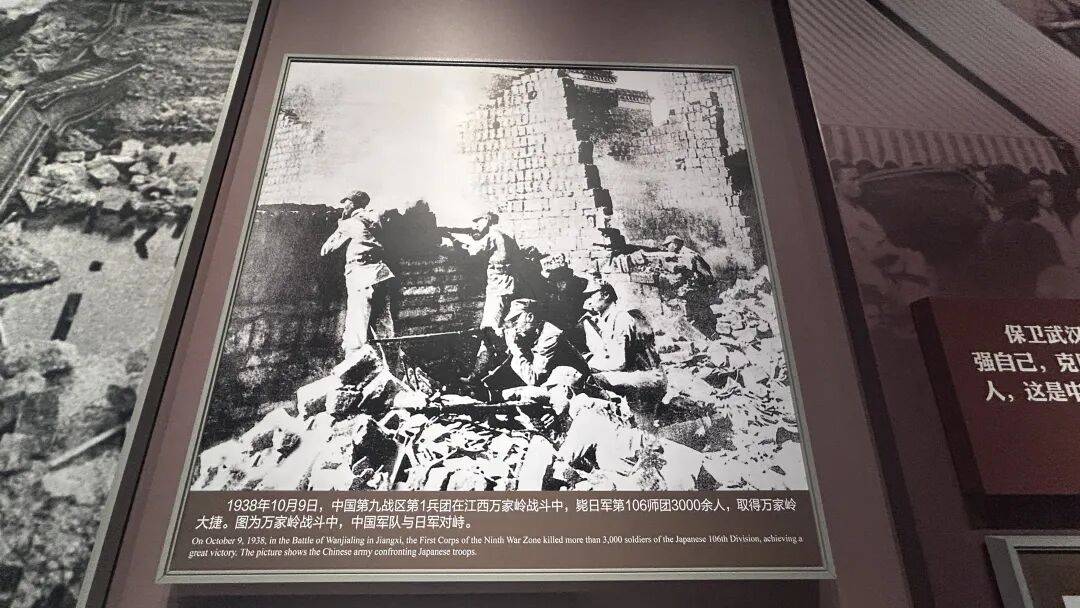

今天一位好友到卢沟桥,参观“中国人民抗日战争纪念馆”,她说纪念馆里有三个最大场景:平型关大捷是一面墙,台儿庄大捷是一个景,万家岭大捷是一张图。下面是她发来的万家岭大捷的大幅照片:

我当时回复说,万家岭这张是假的。后来觉得不妥,改口说,这张照片存疑,很可能是张摆拍照。毕竟,这是国家级博物馆认证的历史照片,再者我也没有完全十足的证据。

作为文史研究者,无论是我本人还是更高级别的专家,剥丝抽茧、去伪存真才是我们共同的职责。因此本文就来聊聊,为什么这张照片有存疑之处。

在撰写后两篇文章的过程中,笔者也查询了很多民国史料,就发现了一个令人疑惑的问题,于是深挖下去,得到了一些有趣的结果。

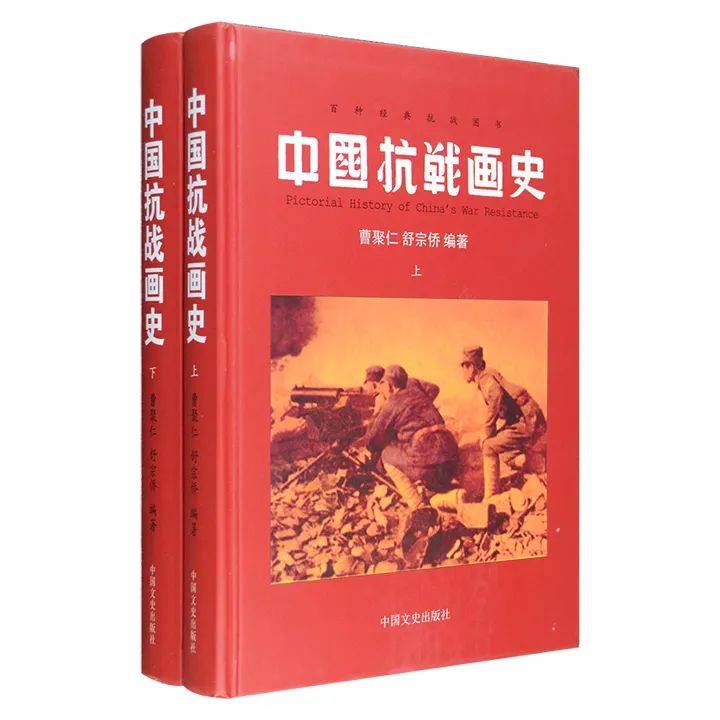

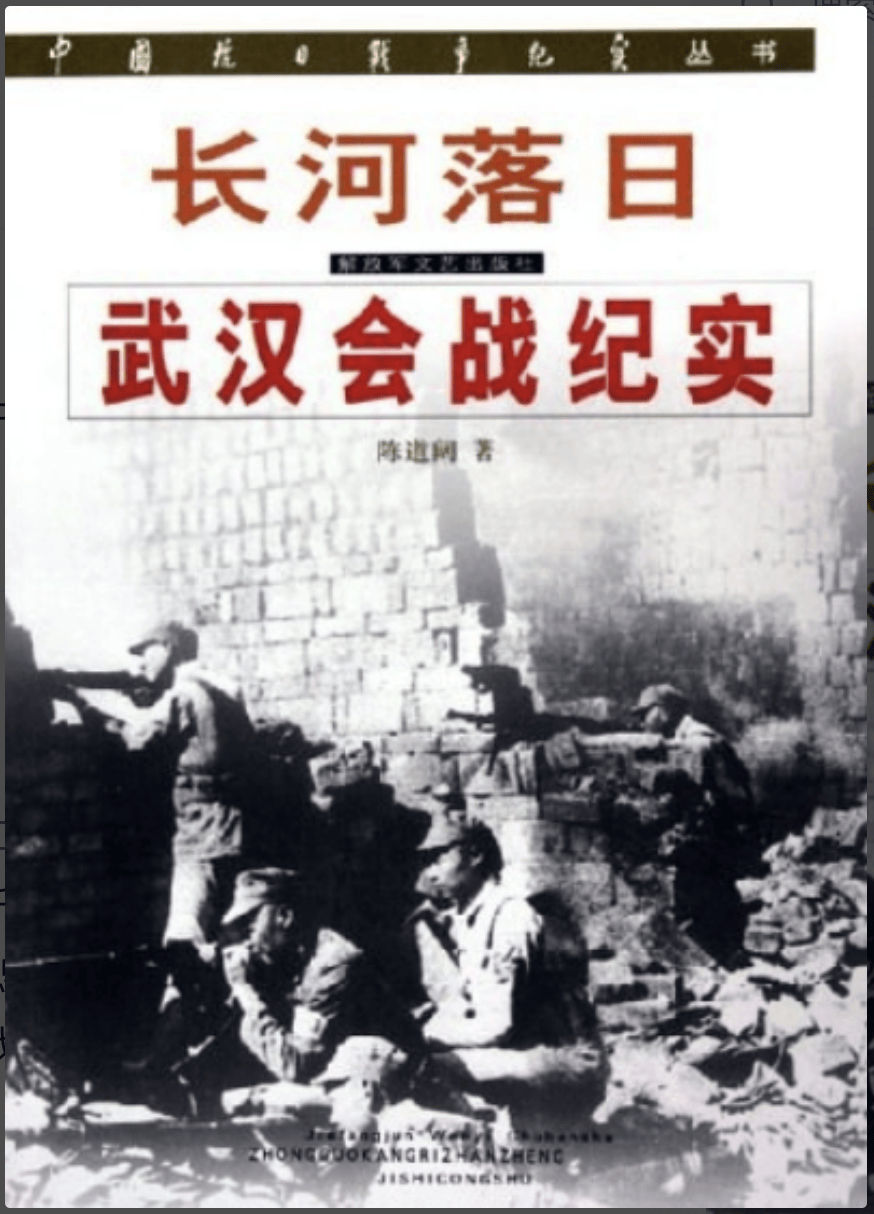

先来看看这本书的封面照片。它是一组三张照片中的一张,这三张照片都是抗日战争的经典影像。

《中国抗战画史》是民国时期出版的最具影响力的通俗抗战史,作者曹聚仁与舒宗侨为近代著名记者。全书约20万字,照片、图表有上千幅,生动详实地记述了中国抗战经过,出版后受到了广泛的赞誉,并被很多中外媒体转载,其中的一些照片,至今仍在无数当代书籍、展陈中被大量复制、引用,已成为讲述抗战历史、激发爱国主义精神、控诉日军暴行的经典影像。

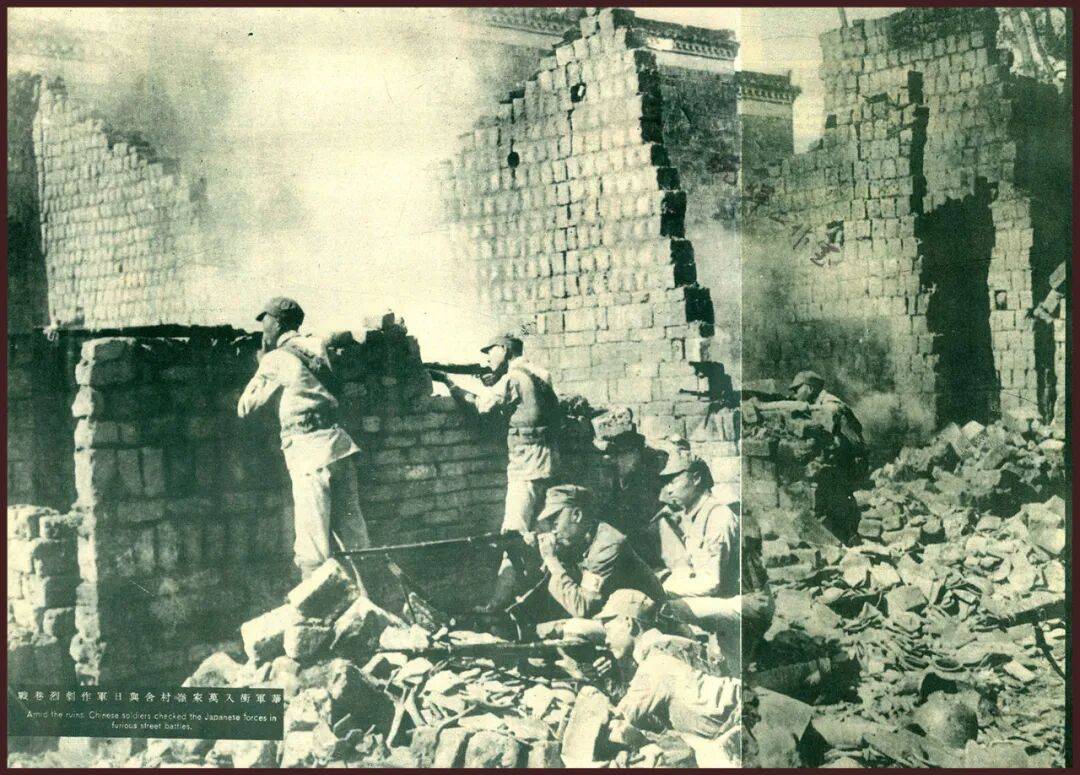

本书最著名的照片,是中国文史出版社再版该书时采用的这张封面照。1947年初版时,该书彩页第一幅是蒋介石戎装照,这一张排在第二,占整页,原片为黑白照,被手工上色,是全书最突出抢眼的照片,请注意手工上色时还在枪口上画了喷火,很是生动。

这幅照片已成为最具代表性的抗战照片,时至当代仍被反复引用,以为例,该图被用于“中国抗日战争”“武汉会战”等一批条目中,并有多种语言版本。

在国内的百度、搜狗等百科网站中,这张照片也随处可见,它多在武汉会战的大别山北作战条目中出现。大别山北作战即富金山战役。富金山位于河南,属大别山余脉。该战役中国军队成功抑制日军的攻势,但也付出了巨大的伤亡。

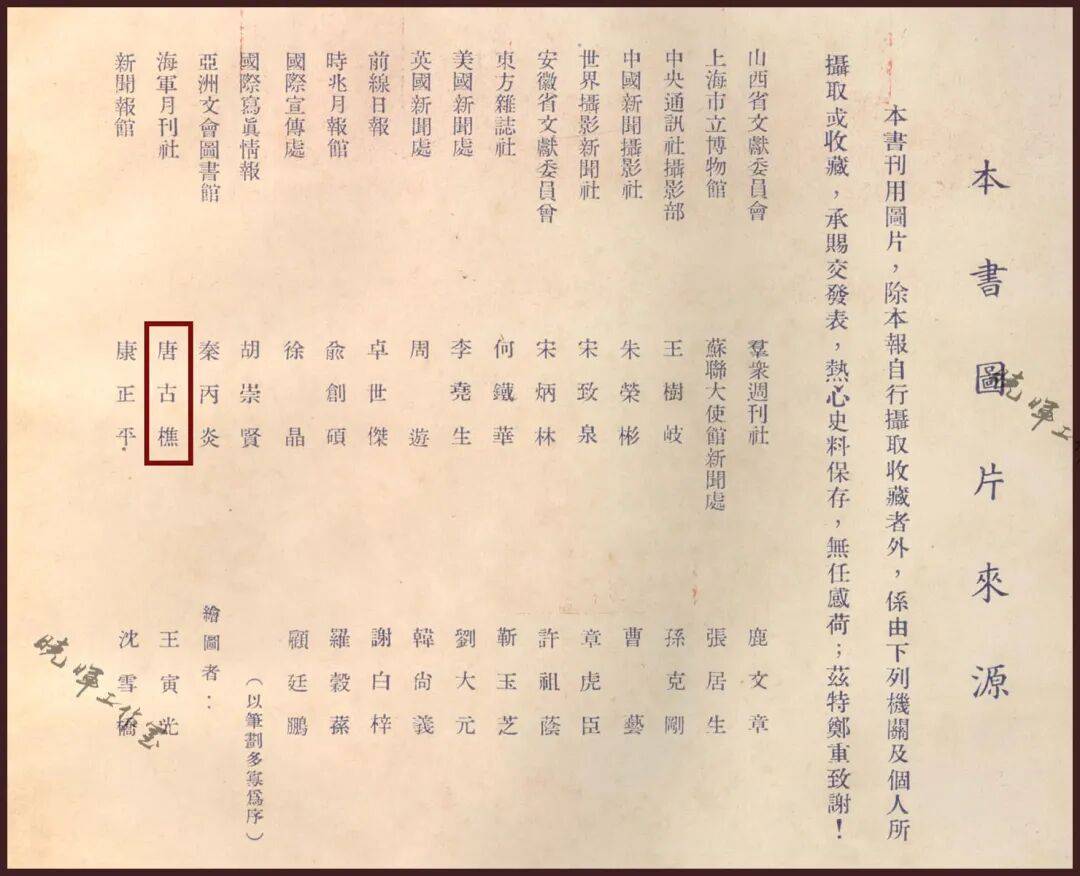

这张照片拍摄于何处?它的拍摄者是谁?《中国抗战画史》中是这么标注的:武汉外围战斗,唐古樵摄。唐古樵之名亦出现在本书版权页的图片来源中。

武汉外围战斗,应当指的是1938年6月至10月进行的武汉会战中的某个战役。翻到《中国抗战画史》的武汉会战章节,在205页有两幅照片,都是国军在残垣断壁中对外射击。

页面标题是:德安大捷。其中上一幅标注为:赣北德安之捷,歼敌万余人,上为我军据村缘对日军猛烈射击。下一幅的标注是:德安附近激战中,我军重机枪阵地向敌发射。

据上下文,这两张照片拍摄于万家岭战役。万家岭战役又称德安战役,1938年于武汉会战序列中,在万家岭一带国民革命军第九战区部队在指挥官薛岳的率领下,集中优势兵力于德安县以西万家岭战场重创日本军第101师团与第106师团。万家岭战役给日寇以沉重打击,与平型关战役、台儿庄战役并称为抗日三大捷。这些历史笔者就不多说了。

“中国人民抗日战争纪念馆”中的这幅照片,也是著名的抗战照片,至今仍频繁地出现在很多书籍、网站中。抖音百科的武汉会战条目,将它作为第一幅标志性照片。有的书籍还将它作为封面图片。

《中国抗战画史》与其后所有引用者,都没有说明这几张照片的拍摄者,但细心的读者会发现,这两张和前一张照片显然是一组,都是在残垣断壁中向外瞄准,场景是一个,仅仅是姿态和方向不同。照片的军人都架起了国产三十节式重机枪。然而三张照片中军人的服装是混搭的,在上色图中,有的穿国民革命军标准的蓝灰色的冬装,有的穿草绿色的夏装,后两张照片中,上一张都是夏装,下一张都是冬装。为何发生这种奇怪的混搭?

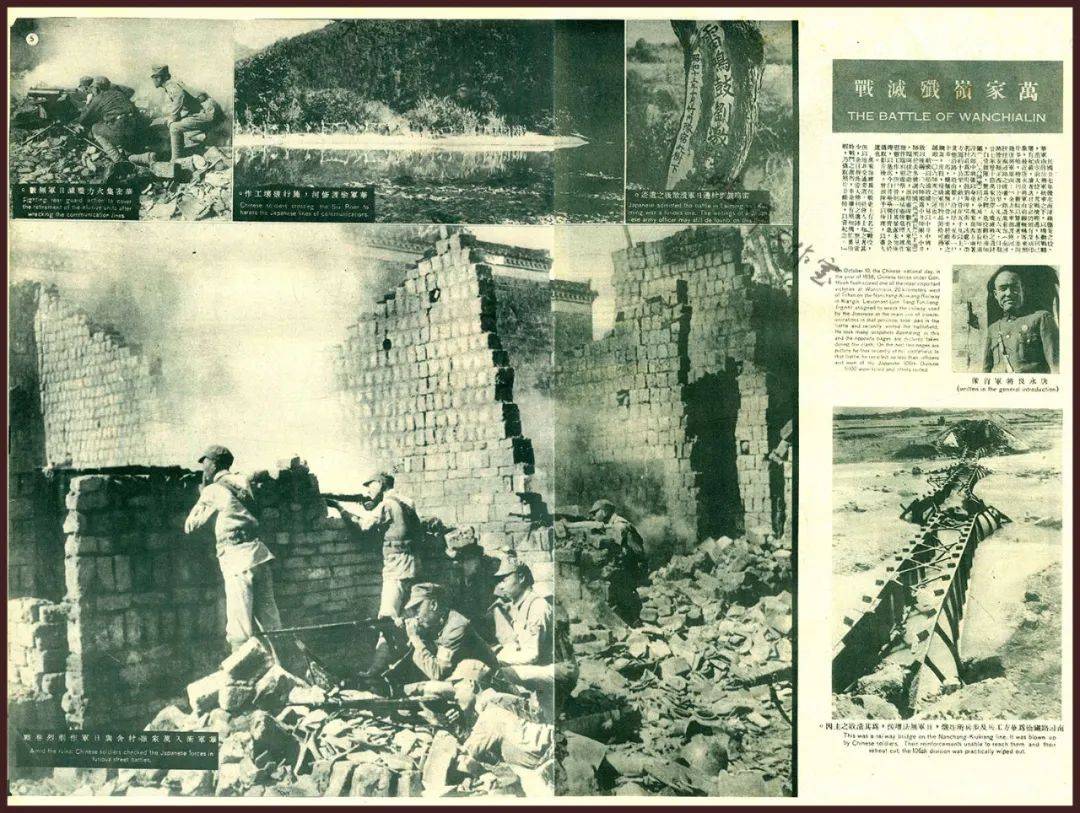

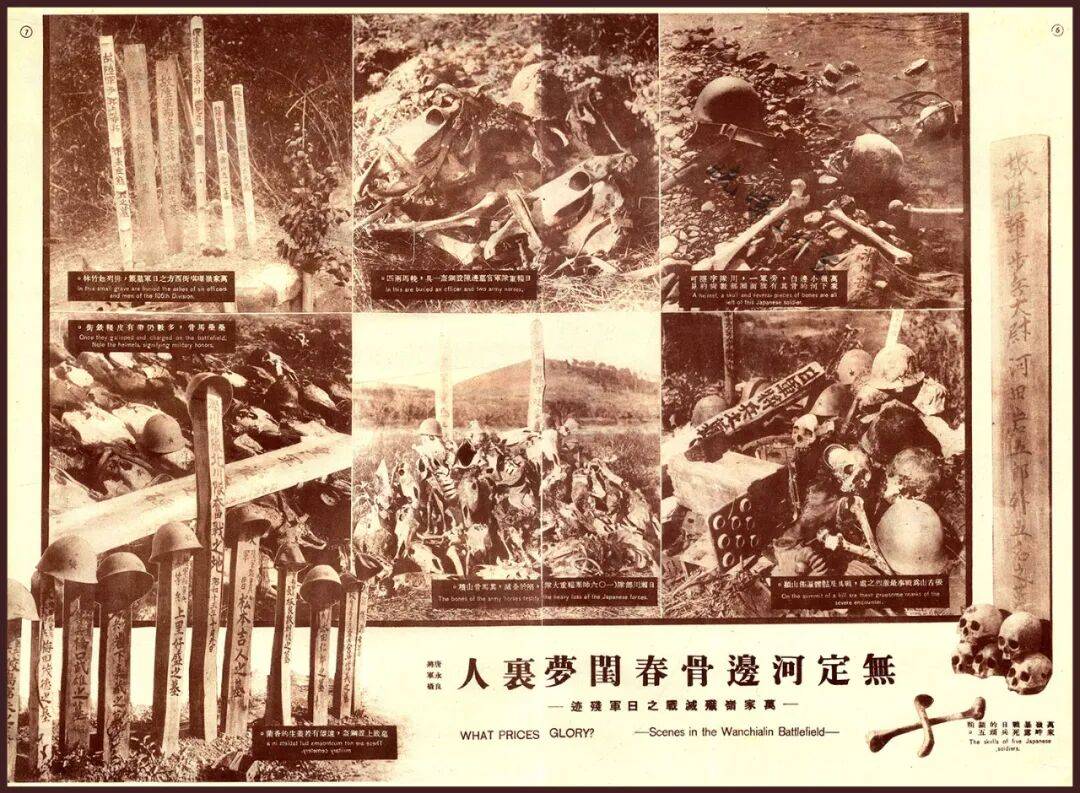

1940年5月15日出版的《良友》杂志第一五四期,刊出了两篇讲述万家岭大捷的专刊,第一篇名为《万家岭歼灭战》,组照共6张,为战斗场面。第二篇名为《无定河边骨春归梦里人》,组照共8张,拍摄的是战后日寇尸骨、坟茔等。作者唐古樵。

这一组三张照片,有两张出现在《良友》杂志中。杂志在配文中说明,这些照片是唐永良将军从前线寄来的,由他本人拍摄。唐永良将军,就是《中国抗战画史》的那位唐古樵。

唐永良(1895—1958年),别号古樵,北平大兴人。毕业于保定军官学校第五期。1936年授少将,任第一四一师师长。1944年升任第三十二军中将军长。1946年后任整编第三十二师师长。1947年定陶战役后被撤职,1948年移居美国,逝于旧金山。

有关唐永良将军的历史,笔者未能做深入调研,但觉得他是个挺有意思的人。他是晋绥军,资历很老,傅作义与他是保定军校同学。他使用唐古樵之名时就不是军人的身份,而是摄影师,唐古樵在报刊杂志上发表过一批摄影作品,还参加过很有档次的摄影展,说他是摄影家也不为过。

正是这个特别的两重身份,少将师长唐永良携机从戎,摄影师唐古樵拍摄照片,并向著名的摄影杂志《良友》投稿。所以《中国抗战画史》中将作者注明为唐古樵。

1940年11月,薛岳指挥的第九战区参谋部出版了《薛伯陵将军指挥之德安万家岭大捷回忆》,该书第一篇是唐永良写的《万家岭战场目睹记》。结合他的部下王启明团长的回忆录,可以了解到这组照片的由来。

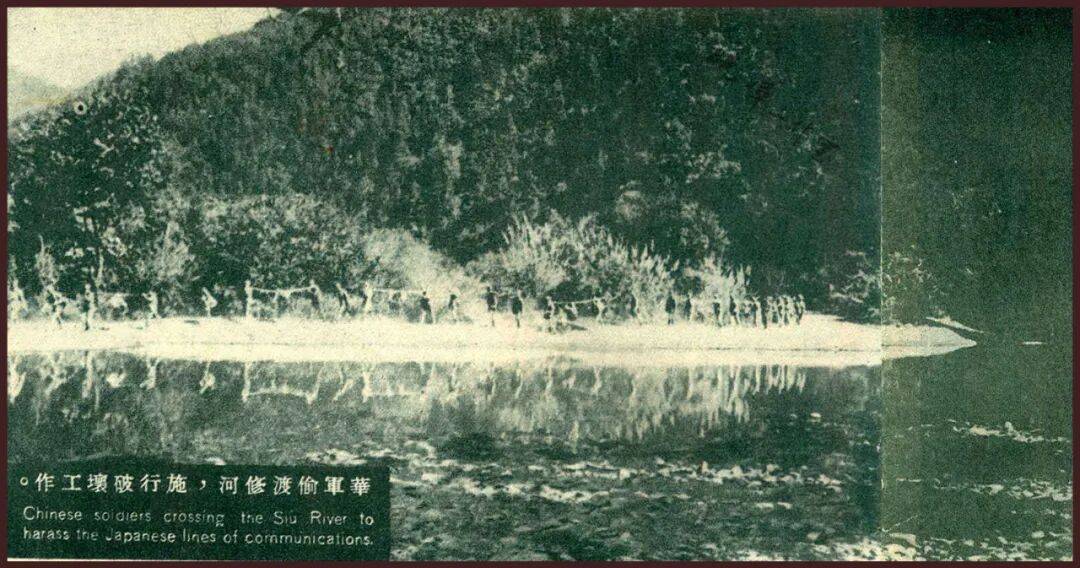

1939年年底,时任第九战区第一兵团第二十集团军第三十二军第一四一师师长唐永良奉命到日军后方打游击。12月7日,部队渡过修河到永修、德安等地破坏交通线日,唐永良到万家岭战场查看情况。唐拍摄了一组照片,送到昆明洗印,后向《良友》杂志投稿。摄影师唐古樵拍摄的万家岭战场遗迹,成为了万家岭大捷最有力的佐证,是极为珍贵的史料。

然而,这几张在残垣断壁中架着机关枪的照片怎么解释?它们拍摄于万家岭战场吗?

我们分别来看这几幅照片的说明文字。提请读者注意,《良友》杂志很有意思,照片都用中英双文标注,两种语言却并不一一对照,英文的描述更加准确。

请注意,此处中英文的意思完全不同,中文说的是在歼灭敌人,而英文却说在打掩护。与《中国抗战画史》的封面不同的是,这张黑白照片中,重机枪的枪口没有喷火。

英文中没有提到万家岭,也没有巷战,更没有歼敌无数。中文和英文,哪个的讲述是真实的?

基本的逻辑推演是这样的:武汉会战结束的第二年,摄影师兼师长唐永良带着相机和部队跨越修河,到德安、永修一带破坏敌交通线,他拍摄了自己部队的战斗场景,又到万家岭战场拍摄了遗迹。他将照片投稿给《良友》杂志,杂志发表时在中文标注中进行了有意无意的误读,而英文标注保留了真实信息。

《良友》发表时采用了这一组三张照片中的两张,因为第三张和第一张的构图雷同,因此未被《良友》杂志采用,后被《中国抗战画史》收录。编者进行了辨识,《中国抗战画史》中有十几幅唐古樵拍摄的照片,因此他的名字被《中国抗战画史》列入到图片来源的名单中。

唐师长在他的文章中明确地说,他没有参加万家岭战役,是听说了此次战役后,于1939年年底特地到战场观察,并用相机记录了万家岭战场的遗迹和他本人带领部队进行破袭战的场景。彼时,日军的尸首都已成为了累累白骨。

那么,有没有可能,这几张照片是唐师长在1938年10月前后在参加武汉会战的其他战役中拍摄的?比如九江保卫战、大别山作战。没有可能,据军史记载,141师于1938年6月参加武汉会战,担任东乡、进贤等要点的守备任务。1939年3月,参加南昌会战,担任守备南昌的任务。南昌失守后,1939年9月,参加了第一次长沙会战和1939年冬季攻势作战。

1939年12月,141师奉命到德安等地破坏交通线,应该是冬季攻势作战的一部分。该师没有参加过武汉会战中的任何一场直接战斗,唐永良的这组照片被挂上武汉会战甚至万家岭大捷的名号,显然是误读。

从服装也能看出问题。冬季作战时,官兵冬装、夏装混搭并不奇怪。但万家岭战役发生在十月初,官兵不大可能穿着冬装打仗。

其实,搞摄影的人都应该看得出,这三张照片都是摆拍。最多只能算是警戒时的军姿,表演性很强。拍摄场景显然在同一处,是同一批人,只是姿态和角度不同:这张向左,那张向右。

罗伯特·卡帕这样的摄影师是异类中的异类。在那个时代,无论英、美、中、日的所谓战地照,凡是您觉得精彩的,99%都是战前或战后的摆拍。这不仅仅是因为危险,更是由于当时相机的快门速度、感光度、手动对焦等条件限制。在硝烟弥漫的战场中,几乎不可能清晰记录人物动作。简单地说,真拍出来往往都是“糊”的。比如罗伯特·卡帕的很多照片,都是失焦+运动模糊的。

所以,这些战斗照片大多是在摄影师的指导下摆好姿势,被摄对象一动不动,等待“咔嚓”。若真在激烈战斗中提出这样的摆拍要求,恐怕士兵一枪就把你打死了。

再者,摄影师唐古樵的另一个身份是师长。总不至于在指挥战斗、尤其是在机关枪扫射、大量歼灭日寇时,还能跑到最前线去“咔嚓”吧?

综上,这三张最著名的抗战照片,并非拍摄于1938年的武汉会战,与万家岭大捷无关。其拍摄地点应在德安或永修的某个乡镇废墟中,时间大约是在1939年冬季作战期间。但它们被有意或无意地误读、误用至今。

以上只是笔者的文史推理,其实也并无完全的实据。毕竟拍摄者等当事人都已作古,纠缠是否摆拍其实并没有什么意义。

尤其是,一张照片是否摆拍其实并不重要,重要的是照片本身所承载的意义。举例来说,二战中最著名的两张照片——美国人拍摄的“星条旗在硫磺岛升起”和苏联人拍摄的“攻克柏林”——都存在摆拍或修图的嫌疑,但这并未影响它们的历史意义。

唐永良师长拍摄的这三张照片,是他率领队伍冒着风险深入德安敌我交错之地,对当时场景所作的真实记录。其影像品质很高,足以代表中国军人宁死不屈、大义凛然的抗战英姿,并且有力地鼓舞了中国人民抗战的斗志。因此,很多博物馆、书籍选择这组照片作为抗战的经典影像,也是可以理解的。

说了这么多,为什么我还要纠缠这些问题呢?很简单,笔者是搞文史的,严谨的文史工作者,有自己的态度。

在撰写《抗战实录 《良友》杂志讲述的万家岭歼灭战,1940年》时,笔者发现了问题,若非执拗于将原始文档的全部信息呈现给读者,也不会注意到中英文标注的不同。

《中国抗战画史》中将那张着色照片标注为“武汉外围的战斗”,也不离谱,内页中将另两张标注为万家岭战役,是转抄于《良友》。但《良友》为什么这么做?中英文难道不是一位编辑?为什么英文客观而中文有误导的嫌疑?笔者也搞不懂